テック系ベンチャーが本当に押さえるべき知財戦略 Vol.2(商標等・契約編)

研究成果や開発した技術を活かし、独創性をもった製品・サービスでマネタイズするには、事業化を目指す最初の段階から戦略をもって準備することが大事です。

前回の『必須特許編』では、「特許とは何か」「強い特許を取得するにはどうすれば良いのか」についてお話ししましたが、今回は『商標等・契約編』として、商標権、意匠権、著作権などの特許以外の知的財産権に関する知識と活用の仕方、そして他社との契約に際して留意すべき点を解説。

講師は、必須特許編で講師を務めていただいた丸山弁護士兼弁理士と同じく、小説「下町ロケット」に登場する弁護士のモデルとなった、弁護士法人内田・鮫島法律事務所に在籍する、奈良弁護士兼弁理士が担当。

思わぬ落とし穴にはまってしまわないよう、特許以外の知的財産権についても理解を深めていきましょう!

・商標権、意匠権、著作権、営業秘密について

・知的財産権契約実務「知財と契約(法務)の関係性」

・知的財産権契約実務「契約が必須な理由とトラブル例」

>>イベント情報はこちら

【 講師 】

奈良大地 氏

弁護士法人内田・鮫島法律事務所

弁護士/弁理士

北海道大学・北海道大学大学院にて物理を専攻し、修士号を取得。

2013年に大学院を修了した後、㈱日立ハイテク知的財産本部にて特許出願実務・契約実務・特許戦略立案等に携わったほか、ユアサハラ法律特許事務所にて弁理士として勤務するなど、約10年にわたり一貫して知的財産業界にて経験を積む。

2021年の司法試験合格、2022年の司法修習を経て、2023年より弁護士法人内田・鮫島法律事務所にて弁護士としての業務を開始し、現在に至る。

>>パートナー制度についてはこちら

Vol.1の振り返り

前回の「テック系ベンチャーが本当に押さえるべき知財戦略 Vol.1(必須特許編)」では、以下について学びました。

・クレーム文言の組み立て方

・発明発掘の方法

しかし、「特許権が知的財産権の全て」というわけではありませんし、「必須特許を取れば成功する」ということでもありません。

特許権以外の知的財産権のことや、大切な契約締結実務についても知っておきましょう。

商標権

商標権とは

商標権とは「商品やサービスに付される目印」のことを言います。

・商標権取得は早い者勝ち

といった特徴があります。

商標権の効力

商標権の権利範囲は、次の両方に当てはまる場合に効力が及びます。

② 登録商品の指定商品・役務と同一・類似の商品・役務に用いられている

「商標権の侵害」と判断されると、商品等の販売等が禁止(差止)されたり、損害賠償金を請求されたりすることがあります。

商標権の取得は「早い者勝ち」なので、新たな商品・サービスを始めるときには、名称やロゴを決定する前に、商標調査することがとても大切です。

意匠権

意匠権とは

意匠権とは、簡単に言うと「物品の工業的なデザインについて独占権を認める制度」のことです。

・登録意匠と同一・類似の意匠の実施に対して、差止・損害賠償の請求が可能。

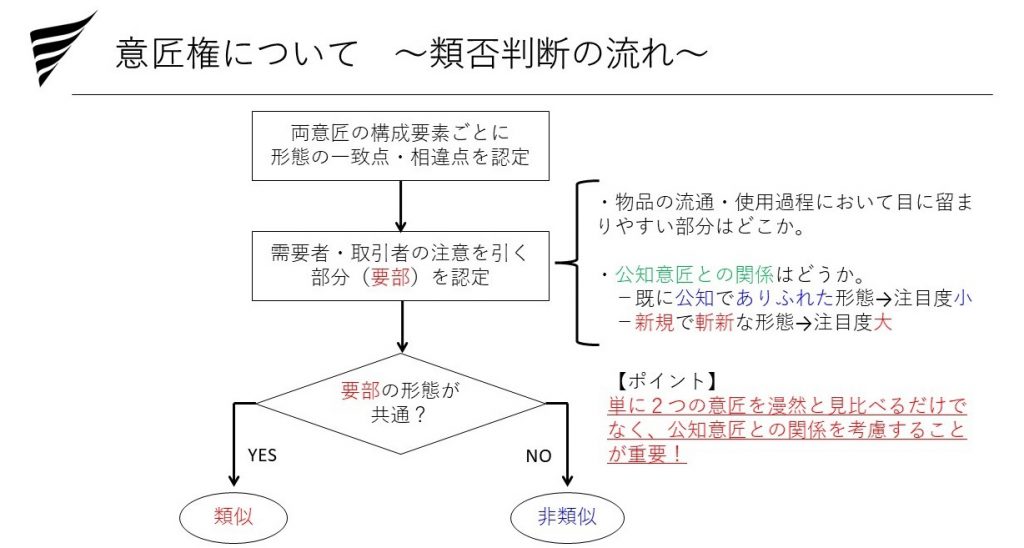

「意匠権」類否判断の流れ

意匠が「同一・類似している」と判断するか否かの流れは以下の通りです。

・ 需要者・取引者の注意を引く部分(要部)の形態が共通か否により、「類似」「比類似」を判断。

ただし、単に2つの意匠を見比べるのではなく、公知意匠※との関係も考慮されます。

※公知意匠:既に公然に認知されている意匠

そのため、下記のような特徴があります。

・新規で斬新な形態は、権利範囲が広く判断される。

つまり、

・「ありふれた形態・構成」は、意匠権を主張しにくくなる。

・新しく斬新な形態・構成は、意匠権を主張しやすくなる。

意匠権のメリット

意匠権のメリットは以下の通りです。

・外観に関わるものなので侵害発見性が高い。

・技術的な難易に関わらず、権利取得できる。

しかし、「意匠権を取得したから事業を保護できる」というわけではありません。

意匠権を活用したいときには、意匠権以外の権利も一緒に活用することを考えると良いでしょう。

著作権

著作物とは

著作物とは「文芸、学術、美術、音楽の分野の創作的な表現物」のことを指し、プログラムやデータベース*も著作物です。

※プログラムの「機能」ではなく、ソースコードの「表現」を保護する。また、「データベースそのもの」ではなく、データベースとしての情報の選択・体系化を保護する。

という特徴があります。

著作権の内容は多岐にわたり、「フリー素材」との名目で配布されていたとしても、完全な意味での「著作権フリー」であるとは限りません。

「事業で他人の著作物を使う」という場合には、「何らかの権利について論点になる」ことを念頭に置いておきましょう。

営業秘密

営業秘密とは

営業秘密とは、「秘密」として管理されている生産方法、販売方法など、事業活動に有用な技術・情報で、「秘密管理性、有用性、非公知性」の全てを満たしているものを指します。

このうち、実務上問題になりやすいのは「秘密管理性」です。

最低限の秘密管理措置すら講じず、誰でも容易に情報を取得できる状況にあった場合、裁判所が「秘密として適切に管理されていたとは言えない」と、秘密管理性を否定することがあります。

つまり、社内でのアクセス権限までしっかり管理されていない場合には、秘密管理性が否定されることもあるのです。

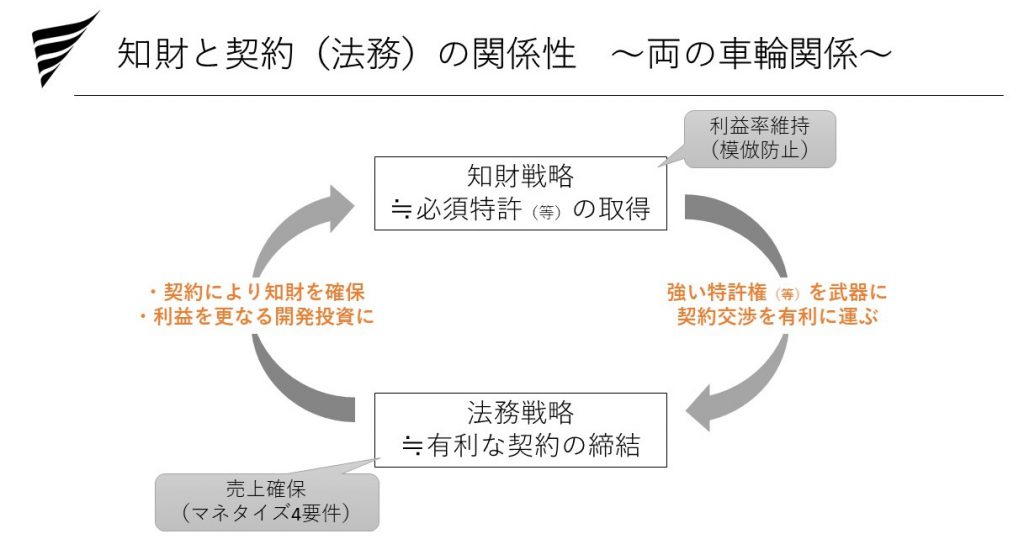

売上に対する利益の割合を「利益率」と言います。

売上を確保するには、「契約の締結」が必須ですが、模倣品が販売されてしまうと契約交渉を有利に進められず利益率が下がります。

そのため、模倣品の販売を防止することで利益率を維持し、強い特許権等を武器に契約交渉を有利に運ぶことが大切です。

契約を有利に締結することによって知財を確保し、得た利益で更に開発を進める……という車輪関係が「知財」と「契約」の関係性です。

契約の定義

そもそも「契約」とは、民放552条で次のように定められています。

ビジネスにおける「契約」を分かりやすく言い表すと、

・何をやっていいのか(権利)

・何をやらなければならないのか(義務)

を定めた当事者間のルールのことです。

※弁護士法人内田・鮫島法律事務所 鮫島正洋弁護士兼弁理士の著書『技術法務のススメ』 に記載している内容です。

知的財産権契約実務「契約が必須な理由とトラブル例」

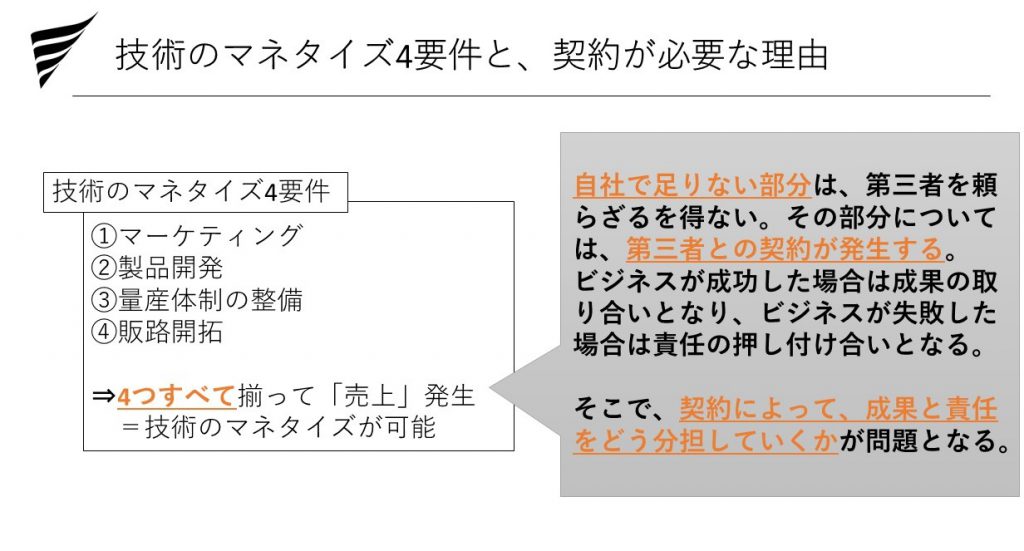

技術のマネタイズ要件

技術開発系スタートアップが事業の売上を立てるには、下図に記載の4つの条件を全てクリアすることが必須です。

② 製品開発:商品を用意する

③ 量産体制の整備:設備・生産体制を整える

④ 販路開拓:販売先を見つける

①~④のうち、自社で足りない部分は第三者に頼る必要があり、その際に契約が発生します。

契約により「成果」と「責任」を分配していくということになるのですが、契約内容は詳細に記載し、しっかり確認を行わないとトラブルが発生することが多々あります。

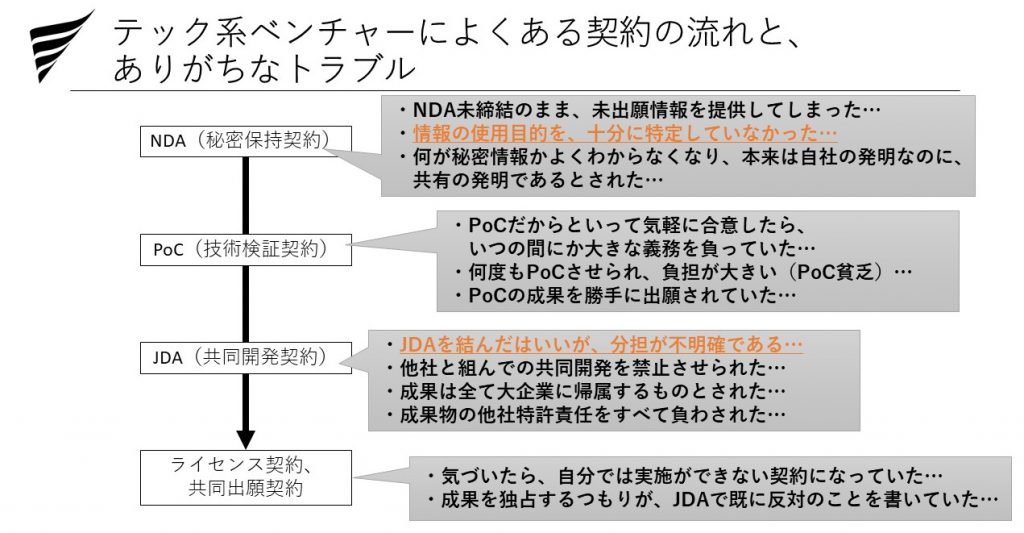

テック系ベンチャーによくある契約の流れとありがちなトラブル

ありがちなトラブルとして、下図のような事例があります。

これに対する解決策は次のようになります。

何が秘密保持か不明のため、本来は自社発明であるが、共有の発明と判断された。

解決策:流用を防ぐために、使用目的を絞る

・他社との共同開発を禁止させられた。

・成果は大企業に帰属するものとされた。

・成果の他社特許責任を全て負わされた。

解決策:契約当事者間のすれ違いを防ぐため、具体的に分担を記載する

NDAの「本目的」、JDAの「作業分担」の妥当性は、契約書に詳細が書かれていなければ、弁護士や法務部が最終判断をすることは非常に困難です。

契約書の条項のうち、少なくとも重要な事項は自分ごととして捉えて、使用目的や契約の分担を明確にすることが大切です。

まとめ

本イベント「テック系ベンチャーが本当に押さえるべき知財戦略 Vol.2(商標等・契約編))」のポイントは以下の通り。

→類似商品など、模倣品を法的な強制力で守るためにも、早期に意匠権取得の検討をしましょう。

・ 知的財産権契約実務「契約が必須な理由とトラブル例」

→トラブルを未然に防ぐ為、契約をあいまいに締結せず、使用目的や分担を明確にしましょう。